Immobilier

« Préserver tout en améliorant », objectif ayant réuni ADM et Panattoni sur une friche industrielle

Spécialisé dans le renouvellement urbain de sites en fin de vie, le développeur et opérateur ADM s’est associé à son confrère Panattoni France pour réhabiliter une friche industrielle située à Allonne, dans l’Oise, afin d’y construire une plateforme logistique de 45 000 m². Entretien croisé avec les dirigeants des deux sociétés, pour mieux saisir les enjeux d’une collaboration axée sur la revalorisation immobilière.

©

ADM, Panattoni France | De gauche à droite : Marceau Pinault, président d’ADM et Salvi Cals, directeur général de Panattoni France.

Comment s’est passée la mise en relation entre ADM et Panattoni France ?

Salvi Cals, directeur général de Panattoni France : Nous collaborons depuis 2021, à savoir depuis les prémices de la création de nos deux sociétés. ADM recherchait alors un partenaire sur un premier projet de revitalisation d’une friche industrielle à Allonne, dans l’Oise, sur lequel nous nous sommes très rapidement raccrochés, avec l’objectif d’y développer le Panattoni Park Beauvais.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la typologie de cette friche et son historique ?

Marceau Pinault, président d’ADM : Ce site industriel, construit en 1973, était l’un des premiers érigés sur la zone d’activités de Saint-Mathurin, aujourd’hui mature. Il avait servi en premier lieu à un sous-traitant automobile nommé Bendix, avant de passer entre les mains de différents industriels. Un des bâtiments atteignait par ailleurs presque 23 mètres, pour abriter des transstockeurs. Fermé depuis 2016, le site était tout de même gardienné ; sa surveillance a permis notamment d’éviter de potentielles occupations ou usages illicites, tels des dépôts sauvages. Ce qui nous a facilité la tâche lorsque nous l’avons acquis en 2021.

Pourquoi avoir choisi ce site en particulier ?

Salvi Cals : Plusieurs aspects se conjuguent dans son attrait, dont sa localisation aux portes de l'île-de France. Nous observons un desserrement progressif de la logistique autour de Paris, dans toutes les directions. Pour prendre l’angle nord par exemple, cet éloignement s’est d'abord opéré de Garonor [parc d'activités situé à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ndlr] vers Roissy, puis de Roissy vers les frontières de l'Oise. Une implantation à Beauvais, agglomération de taille importante (avec plus de 100 000 habitants sur le Beauvaisis) comprenant de grands sites industriels et commerciaux, constitue une alternative intéressante pour servir des utilisateurs ne trouvant plus de bâtiments en région parisienne. Autre avantage d'emplacement : le terrain se situe à la sortie de l’autoroute A16, moins empruntée que l’A1.

Riche d’un demi-siècle d’histoire, ce site était aussi arrivé en bout de course. Bien qu'étendu sur une quinzaine d’hectares, dont dix dédiés à la partie industrielle, il affichait des surfaces et constructions non optimisées. Nous avons de fait décidé d'y ériger un nouveau bâtiment sans consommer de foncier, en densifiant la surface disponible, et en sauvegardant les espaces boisés et agricoles. Nous souhaitions reconfigurer l’emprise d’une zone déjà artificialisée, en la rendant plus pertinente, et ce sans prendre un seul mètre carré sur la nature. Notre vision du projet se résumait dans un objectif commun : préserver tout en améliorant.

Quels rôles ont joué vos sociétés respectives dans ce projet de revitalisation ?

Marceau Pinault : Comme tout co-développement, nous nous partageons toujours les rôles. La répartition s'est faite simplement : ADM a initié le projet, s’est concentrée sur la phase amont, incluant la conception au sens large et toute la partie administrative (permis de construire et dossiers ICPE). Panattoni s’est chargée pour sa part du financement et de la réalisation en phase de construction. Nous suivons désormais ensemble la commercialisation locative.

Qu'ont impliqué la dépollution du terrain et la démolition des bâtiments existants ?

Marceau Pinault : Le projet impliquait un curage, une pollution légère des sols, et surtout des problématiques de contamination à l’amiante, dont le traitement a duré près deux mois. Nous avons également, en intégralité, réutilisé ou recyclé les quelque 5 000 tonnes de matériaux issus de la démolition des anciens bâtiments. Les bétons ont été concassés, et les métaux et ferrailles envoyés en filière dédiée pour une seconde vie. L’ensemble de ces étapes a pris en tout environ six mois.

Avez-vous dû gérer un événement singulier lors du chantier de dépollution ?

Salvi Cals : Nous n’avons pas été confrontés à un aléa important pendant le chantier. En revanche, juste avant que nous commencions à travailler sur le projet, des inondations catastrophiques ont atteint Beauvais, occasionnant la mort d’un adolescent à quelques kilomètres du site… Une attention toute particulière, au-delà des exigences classiques, s’est ainsi portée sur les potentiels impacts de notre bâtiment sur le traitement de l’eau, à la fois de la part des services de l'État et de la communauté d'agglomération, des associations, des riverains et bien entendu du maire.

Marceau Pinault : Nous avions anticipé cette problématique importante, en demandant à nos bureaux d'études de prévoir des bassins de rétention et d'infiltration dépassant les valeurs de référence initialement demandées. Notre site est capable d’affronter une pluie de récurrence centennale*, et plus encore.

Où en est le Panattoni Park Beauvais aujourd’hui, après la livraison de ses 45 000 m² en 2024 ? Est-il occupé ou en phase de commercialisation ?

Salvi Cals : Nous sommes toujours en phase de commercialisation. Deux entreprises se sont positionnées sur le bâtiment [visant la certification Breeam « Excellent » et le label Biodivercity, ndlr]. La première, œuvrant dans le secteur de la beauté et des cosmétiques, désire moderniser son exploitation pour ses besoins logistiques ; la seconde, société internationale de logistique intercontinentale, souhaite s’implanter dans l'écosystème du Beauvaisis. Les deux locataires occuperaient entre 10 000 et 15 000 m² chacun, soit environ les deux-tiers de la surface totale de la plateforme, divisible en sept cellules au total.

_____

* Selon Wikhydro, plateforme française collaborative de partage des connaissances entre les acteurs du domaine de l'eau, le terme de « pluie centennale » s’utilise dans deux sens différents : « Il peut s'agir d'une pluie de projet (fictive) censée produire un débit de période de retour 100 ans à l'exutoire d'un bassin versant donné » ou « d'une pluie observée dont l'une des caractéristiques (par exemple intensité moyenne maximum sur une durée donnée) a une période de retour de 100 ans ».

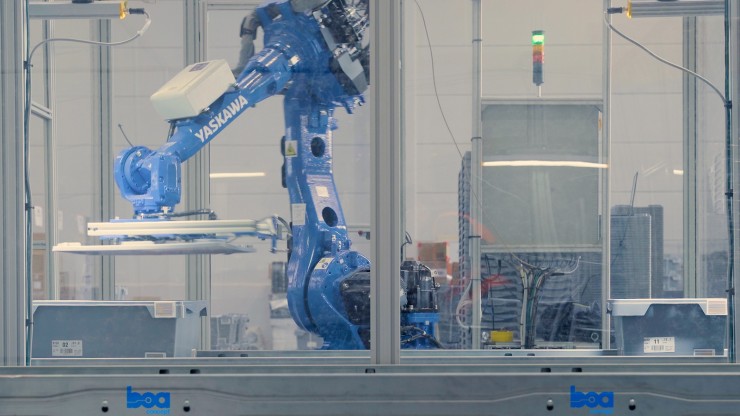

L'avant-après en photos :

© Panattoni

À lire également : [Dossier] De la friche à l’entrepôt : entre complexité et exemplarité